こんにちは。日本全国50万人の「タスク管理に悩んでいる人たち」を救う代表としてお届けします、じょぴんです。

今回は私が「2万人規模の製造業の生産管理」で社長賞を受賞した経験をもとに、「タスク管理に必要な6つの要素」についてお話しします。

言い換えれば、今日ご紹介する6つの要素をしっかり押さえていたからこそ、通常業務をこなしながらも社長賞を取れた、ということです。そしてこれは、役員ですら途中で断念した取り組みを、現場レベルで実現できたという証でもあります。

なぜこの話をするのか?それは、私がずっと「世間のタスク管理は非効率すぎる」と感じてきたからです。入力が遅くて使いづらい。全体の見通しが立たない。そして、あれこれ迷ってしまって動けない…。

そんな状況をどうにかしたくて、日本全体のタスク管理に革命を起こしたいと思っています。

一人ひとりが自分の仕事をスムーズにこなせるようになれば、社会全体がもっと豊かになるはず。そんな思いを込めて、この動画をお届けします。

① タスクの高速入力

タスク管理が生産性を下げる原因のひとつに、「入力の遅さ」があります。メモ帳に書くようなスピードで、サクッと入力できなければ意味がありません。

タスクはそれ単体だけじゃなくて、開始日・締切・注意事項・参照資料など、細かい情報も一緒に入れる必要があります。それを瞬時に入力できる環境がなければ、タスク管理をしてる時間だけで仕事の時間が奪われてしまう。

タスク管理の時間を極限まで減らして、成果につながる行動に集中できるようにすること。それが「タスクの高速入力」の重要性です。

② 資料の参照性(オンライン・オフライン問わず)

仕事を進めるうえで、「過去の資料」を参考にする場面は非常に多いですよね。いちいち探し回るのではなく、すぐに開けて、すぐに使える仕組みが必要です。

失敗事例、成功事例、過去の報告書、マニュアル、チェックリスト……こうした社内のナレッジをすぐに活かせる仕組みがないと、過去の経験が無駄になります。

これが「資料の参照性」の大事なポイントです。

③ タスクの可視化

タスクの種類は大きく分けて3つあります:

毎日/毎週/毎月などの ルーチン業務イレギュラーな 随時業務他者の進捗を管理する 他者依存業務(単位の管理)

それぞれのタスクが、

いつから始めるべきか(開始日)いつが締切か(納期)現在何件抱えているか

というのが一覧でパッと見て分かることがとにかく大事です。

特に他者依存業務では、「あれ、進んでる?」「まだ?」「自分の仕事が止まるんだけど…」っていう状況になりがち。だからこそ、タスクの可視化によって、全体の見通しを立てられることが必要なんです。

④ タスクの分散化

一日に仕事が集中すると、当然残業や休日出勤、ミスの増加、クオリティの低下に繋がります。だからこそ、タスクは長期スパンで全体的に分散させる必要があります。

例えるなら、来週の予定を見たときに、「あ、来週の火曜は全部埋まってるけど、水曜~金曜は空いてるな」って事前に分かっていれば、今のうちに調整できますよね。

リフレッシュの時間も確保できるし、結果的にパフォーマンスも上がります。”今日” だけを見るのではなく、”今後数週間” のタスクも見据える。これが「タスクの分散化」の大事な視点です。

⑤ タスクの分解

5つ目は「タスクの分解」です。

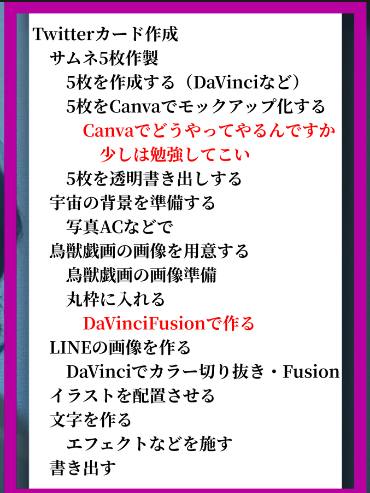

「Twitter用のバナーを作ってね」っていう指示、経験ある人ならそれだけで分かる。でも、経験が浅い人には、「何をどこからどう始めるのか?」が分からない。

だから、「この資料を使って」「このツールのこの機能で」「最終的にこの形式で書き出して」など、具体的に分解してあげる必要があります。

経験やスキルによって必要な情報量が違うので、「できる人には邪魔な情報」でも、「初心者には必要な手順」ってことがよくあるんですよね。

タスクはレベル10くらいまで分解しておけば、ほとんどの場合困ることはありません。逆に、レベル1〜3程度の浅いサブタスクしかないと、初心者にはちょっと不安かも。

⑥ サブタスクの対象・優先度の変更

6つ目は、サブタスクの「対象の変更」や「優先度の調整」です。

実際の現場では、「このサブタスクはこっちのレベルに移動させよう」とか、「この部分をもっと細かく分けよう」といった変更が頻繁に起こります。サブタスクの再配置や統合・分解は柔軟に対応できないと、現場では使い物にならない。

特に製造業の現場では、同じような製品でも注文者によって仕様が違う。だから、「この部品は誰向け?」「いつ組み立てる?」「検査はどこで?」と、ひとつひとつ細かく設定・管理しないといけないんです。

その細かさこそが、「生産管理でのタスク管理」の本質なんですよね。

⑦ 全体管理ツールの違和感

最後に、最近よくある「全体管理系のツール」について。

たしかに、全体を見渡せるって聞こえはいい。でも実際、自分のタスクすらこなせてない時に、他人のタスクなんて気にする余裕ないですよね。

もちろん、自分の仕事に直結する相手の動きは確認すべきです。でも、それ以外の関係ない業務まで見せられても、かえって混乱のもと。

会社っていうのは、部署があって、それぞれに役割があって、その範囲で成果を出すのが基本。全体を見せることが目的化してしまって、個人の仕事が崩れてしまうようなシステムって、本末転倒だと思うんです。

これらの要素があったからこそ、私は2万人の会社で「生産管理のタスク管理」という、非常に細かい対応が求められる仕事をできていた背景があります。同じ「車」と言っても、田中さんが注文した車、山田さんが注文した車、佐藤さんが注文した車、それぞれ注文者の納期が異なりますよね。それぞれ異なる部品に対して、細かく管理し、正しい位置にパーツをセットして、組み立てて、運転試験をして、最終検査をして…という工程全体が少しでもズレると、大きな問題になるんです。

だからこそ、こういった細かいところまで正確に管理できる「タスク管理」の仕組みが絶対に必要なんです。「この工程はどうやるの?」「いつやるの?」「注意点は?」「誰に指示を出すの?」そういったこと全てが管理できないと、「タスク管理」として成立しません。

これは「生産管理のタスク管理」としてだけでなく、世の中のほとんどの業務にも応用が利きます。家庭でも使えるし、あらゆる業務で活用できます。特に「個人単位」での管理において有効です。

あと最近、「全体管理」っていうツールが流行っていますが、あれって聞こえは良いけど、結局は「個人」がちゃんとやらなきゃいけないんですよね。たとえば、「この仕事の検証してね」って言われたときに、自分の業務が忙しいと、他人の仕事まで気にしていられないじゃないですか。

会社って、部署があって、それぞれの人に役割がある。上司が「あなたはこのジャンルの仕事をしてね」って指示を出して、部下が実行する。まずは自分の業務をやり切ってから、他人の業務に意識が向けられるわけで、自分のこともできていないのに全体のことなんて無理ですよ。

だから、「まず自分の業務をしっかりやる」っていう順番が大事。1人1人が役割を果たせば、自然と全体は回るんです。それなのに、最近は「全体最適」ばかり言って、個人がおろそかになっているように感じます。

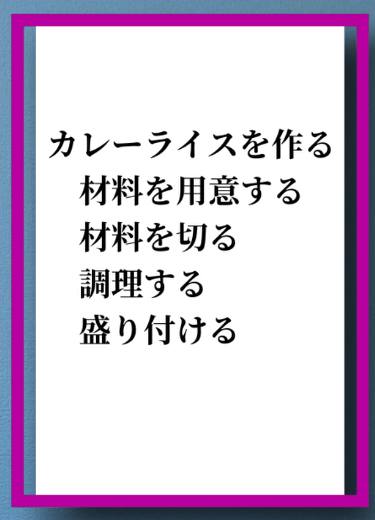

あと、「タスク管理ツールが入力しやすいかどうか」は、カレーライスの例で説明すると分かりやすいかもしれません。たとえば「カレーライスを作って」と言われても、普通に作ればいいと思いがちですが、人によってはビーフカレーだったり、ポークカレーだったり、シーフードカレーだったりする。

何を用意して、どう切って、どう調理して、盛り付けるか…それぞれ工程が違うし、細かく分ければ「材料を用意する」「材料を切る」「調理する」「盛り付ける」という4つのタスクになりますよね。これを書き出して「1 + 4 = 5個のタスク」として見える化することで、タスク管理の基本が身につくんです。

カレーライスの作成タスクですら満足に分解・整理・記述できないツールが、業務レベルの複雑なタスク管理なんてできるわけがない。業務には注意点もあれば、期限もあるし、提出形式(紙?メール?社内システム?)などの条件もある。そこまで管理できるツールじゃないと、使い物にならないんです。

さらに「開始日」が重要という話で、免許更新の例が分かりやすいです。たとえば「4月30日に免許が切れる」としたら、当日に「今日更新してください」なんて通知が来ても遅いですよね?免許の更新は2ヶ月前からできるので、業務の隙間で動けるよう、早めに情報を得ておくことが重要なんです。

この「開始日」が曖昧なタスク管理では、業務は絶対に回りません。

あと「タスク管理」といえば、最近だとGTD(Getting Things Done)などのメソッドもよく話題になりますが、どれも本質は「自分のやるべきことをちゃんと書き出して、実行できる形に落とし込む」ことです。

なんか「GTD」とか「マニャーナ」みたいな考え方ってあるんですけど、あれは、正直めんどくさいだけで効果もないから、やめた方がいいと思います。

実際、生産管理で社長賞を獲った時も、そんな法則とか全然使ってなかったですし、もう本当、面倒なだけなんですよ。ホントに。ああいう横文字のルールとか、無理に気にしなくて大丈夫です。やりにくいし、結局効果もないので、「マニャーナ」はもう最悪ですね。

ちょっと調べれば分かると思うんですけど、「明日でいいことは明日やろう」みたいなルールがあるんですよ。いやいや、バカかと(笑)インフラ系とか消防関係とかやってる人がそんなこと言ってたら大変なことになりますよね?「明日でいいことは明日で」なんて言ってられないし、「今困ってるなら、今助ける」が当たり前。それが消防だったり、レスキューの仕事だったりするわけです。

だから、インフラとか現場系の仕事してる人たちは、絶対そんな考え方しません。「明日でいい」なんて言ってる余裕ないですから。そういう意味で、「マニャーナの法則」っていうのは、私としては最悪の発想です。もう法則って呼びたくもないくらい。

あとは…助手管理に関しては、全部話したかな?Twitterハードの分解についても言ったし、もうこれでOKだと思います。今日話した内容の中で、6個くらい意識するポイントがあったと思うので、それを実践してもらえたらいいかなと。

あとは、「今の助手管理ツールを変えるのって、ちょっとめんどくさいな」とか「今のでそこまで困ってないしな」とか、「手書きが好き」「手帳派なんだよね」って人もいると思います。そういうのも全然OK。無理に変えろとは言わないので、「こういう選び方もあるんだな」くらいに思ってもらえたら嬉しいです。

ちょっと長くなっちゃいましたけど、今日はこのへんで。長々と読んでいただき、ありがとうございました!またね!

もしも部下のタスク管理で困っている場合はご連絡くださいね。圧倒的速度かつ革新的なタスク管理の助言、できます。

以下で質問・コメントなどお待ちしています。

●Twitter

https://x.com/jhopin007

コメント